Pamela de la Riva, politóloga: “Bolivia podría dejar atrás la era del discurso y entrar en la era de la gestión”

- Adrián Brizuela

- 18 oct 2025

- 8 Min. de lectura

Actualizado: 19 oct 2025

Bolivia se prepara para una jornada inédita: por primera vez en su historia democrática, el país elegirá presidente en segunda vuelta. El balotaje del 19 de octubre de 2025 marcará el fin del MAS (Movimiento al Socialismo) como fuerza política dominante, tras casi dos décadas de hegemonía y una profunda fractura interna.

El proceso se desarrolla en medio de una severa crisis económica, con inflación, escasez de combustibles y una creciente informalidad que alimenta el descontento social. En este contexto, la ciudadanía vota entre el cansancio y la expectativa de un cambio que privilegie la gestión por sobre la retórica.

Pero lo que se define en Bolivia trasciende sus fronteras: esta elección es también un nuevo round en la disputa regional entre progresismos y derechas, en una América Latina que busca nuevos equilibrios entre orden y transformación.

Sobre este escenario y el papel central del voto del desencanto, conversamos con Pamela de la Riva, licenciada en Ciencias Políticas con mención en Estrategias Políticas por la Universidad Mayor de San Andrés, quien fue funcionaria durante los primeros años del mandato de Evo Morales (2006–2009) y jefa de gabinete de la Cámara de Diputados entre 2009 y 2012. Autora del análisis “El voto del desencanto”, su mirada se convierte en una referencia clave para comprender el momento político boliviano.

En tu artículo, el “desencanto” juega un rol central en este proceso electoral. ¿Por qué?

Porque el desencanto es el hilo invisible que une todo lo que está ocurriendo en esta elección. Durante casi dos décadas, la política boliviana se sostuvo en relatos muy fuertes: el cambio, la inclusión, la justicia social, la recuperación de la soberanía. Esos relatos movilizaron emocionalmente a la gente, pero después de tanto tiempo, la distancia entre esas promesas y la vida cotidiana se volvió demasiado grande.

El desencanto aparece entonces como una forma de conciencia: el ciudadano ya no vota desde la fe, sino desde la duda. No es apatía, es una desilusión activa, una mirada crítica hacia todos los espacios de poder. En este balotaje, ese desencanto se traduce en un voto que ya no responde a las viejas identidades partidarias ni a la lógica de “nosotros contra ellos”, sino a una búsqueda pragmática de resultados y honestidad.

En ese sentido, el desencanto no solo explica el resultado electoral, sino también el cambio cultural que está viviendo Bolivia: una ciudadanía que dejó de creer en los héroes y empezó a mirar la política con los ojos de la experiencia.

Pamela de la Riva

¿Cómo se produjo ese fenómeno de desencanto?

Se produjo lentamente, como se desgastan las certezas. El desencanto no nació de un hecho puntual, sino de una acumulación de frustraciones: promesas que no se cumplieron, una economía que empezó a mostrar grietas y una élite política, de todos los signos, cada vez más alejada de la vida real.

En el caso boliviano, el MAS tuvo un papel central en ese proceso. Su gran fortaleza fue construir una identidad colectiva, pero su gran debilidad fue no saber renovarla. Cuando un proyecto político se vuelve hegemónico, pierde la capacidad de escucharse a sí mismo, y eso fue lo que ocurrió: el poder absoluto terminó por vaciar de sentido la épica del cambio.

La gente siguió votando, pero ya sin esperanza; siguió escuchando discursos, pero sin creerlos. Ese desgaste emocional se convirtió en desafección política y, con el tiempo, en desencanto.Hoy ese desencanto no distingue ideologías. Es transversal, urbano, joven, y está pidiendo otra forma de hacer política: menos épica y más gestión, menos carisma y más competencia. Es, paradójicamente, un signo de madurez democrática.

¿Podrías señalar momentos concretos que alimentaron esas frustraciones?

Sí, hay varios momentos que marcaron puntos de inflexión en esa pérdida de confianza.

El primero fue el referéndum del 21F, en 2016, cuando la ciudadanía dijo claramente que no quería la reelección indefinida y el poder político decidió desconocer ese mandato. Ese hecho rompió algo muy profundo: la idea de que el voto tenía valor.

Otro momento fue la crisis de 2019, con las denuncias de fraude y la renuncia de Evo Morales. Más allá de las interpretaciones políticas, ese episodio dejó una herida abierta: se quebró la confianza en las instituciones y en la imparcialidad del sistema electoral.

Después vino la pandemia y el gobierno interino de Jeanine Áñez, que mostró la fragilidad del Estado y la facilidad con la que la crisis sanitaria se mezcló con cálculos políticos. Esa etapa consolidó la idea de que la política estaba más concentrada en sobrevivir que en resolver problemas reales.

Y, finalmente, la crisis económica actual, con escasez de dólares, inflación e informalidad desbordada, cerró el círculo. Cuando las dificultades del día a día se combinan con la sensación de que nadie tiene soluciones, el ciudadano deja de creer en las promesas. Por eso digo que el desencanto no es un estado de ánimo: es una experiencia acumulada, una biografía de decepciones.

¿Cómo encaran los candidatos Paz y Quiroga este contexto?

Lo encaran desde dos registros distintos, aunque ambos intentan responder al mismo malestar social.

Rodrigo Paz busca representar una salida moderada y pragmática. Su discurso evita la confrontación ideológica y apuesta a la idea de “transición ordenada”. En su fórmula con Edman Lara hay una combinación interesante: él encarna la institucionalidad y la experiencia, mientras Lara representa la rebeldía popular y el lenguaje directo que la gente reconoce como propio. Esa mezcla entre tecnocracia y autenticidad le da legitimidad frente a un electorado cansado de los extremos.

Jorge “Tuto” Quiroga, en cambio, encarna una visión más tradicional del poder. Habla desde la experiencia y la eficiencia, pero su figura está asociada al pasado político de las élites y a un estilo de liderazgo vertical. Eso le da solidez ante sectores conservadores, pero le impide conectar con el votante que busca renovación.

Ambos entienden que el eje ya no es izquierda o derecha, sino continuidad versus cambio confiable. Sin embargo, solo uno de los dos, Paz, parece haber captado que el voto del desencanto no quiere promesas heroicas, sino señales de gestión, honestidad y cercanía. En otras palabras, mientras Quiroga ofrece certidumbre desde arriba, Paz intenta construir confianza desde abajo.

¿Cómo queda la izquierda en una segunda vuelta en la que no tiene candidatos?

La izquierda llega a esta segunda vuelta en su punto más bajo de cohesión y representación desde 2005. No tener un candidato propio es la consecuencia visible de un proceso más profundo: la implosión del MAS como proyecto político.

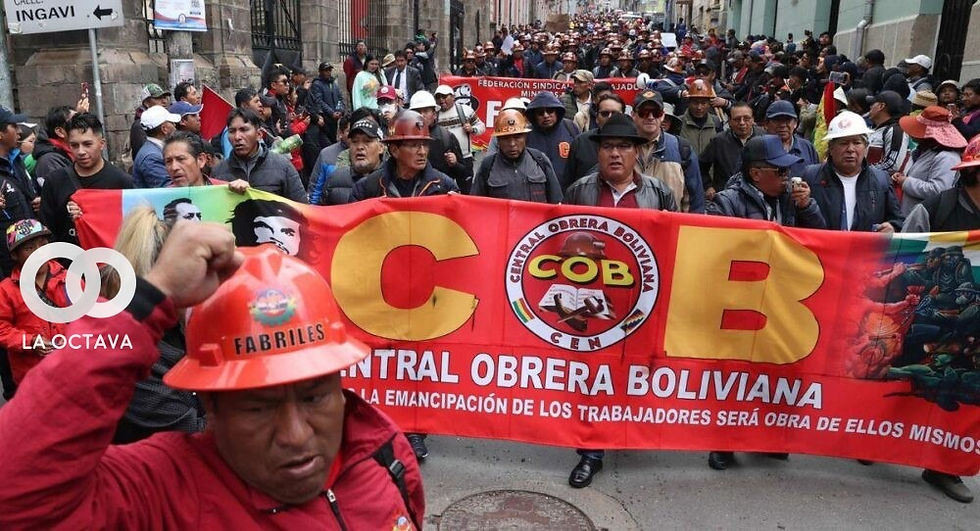

Hoy vemos una izquierda dividida entre el evismo, que mantiene una identidad más simbólica y combativa, y el arcismo, más institucional y tecnocrático. Esa fractura no solo debilitó su presencia electoral, sino que desorientó a su base social, formada por sectores populares, campesinos y sindicales.

El llamado de Evo Morales al voto nulo, que alcanzó casi el 20% del electorado, fue una muestra de fuerza simbólica, pero también un gesto autodestructivo. Le recordó al país que Morales sigue teniendo peso, pero confirmó que su liderazgo ya no es integrador ni hegemónico.

La izquierda boliviana está hoy sin relato y sin horizonte unificado. Parte de su electorado se abstendrá, otra parte votará a Rodrigo Paz como opción de transición, y otra expresará su descontento en blanco o nulo. El gran desafío no es volver al poder, sino redefinirse fuera del carisma y del pasado, reconstruyendo una narrativa de justicia social que no dependa de un caudillo, sino de instituciones y liderazgos nuevos.

Pero Evo Morales llamó al voto nulo y obtuvo un 20%. ¿No quedó fortalecido?

Fortalecido en un sentido, debilitado en otro. Evo Morales demostró con ese 20% de voto nulo que sigue teniendo capacidad de convocatoria, incluso sin estar en la papeleta y enfrentado a su propio partido. Ningún otro líder en Bolivia podría movilizar semejante volumen de adhesión simbólica.

Pero ese poder es más emocional que político. No se traduce en representación institucional ni en influencia directa sobre el rumbo de la segunda vuelta. El voto nulo es una forma de protesta, no de construcción: sirve para recordarle al sistema que Morales sigue existiendo, pero no para articular una alternativa de gobierno.

En términos tácticos, sí, salió fortalecido: reafirmó su lugar en la memoria y la identidad de una parte del electorado popular. En términos estratégicos, no: su gesto fragmentó aún más al bloque progresista y consolidó la idea de que su liderazgo sobrevive por nostalgia y por resistencia, no por proyecto. Es un liderazgo que pesa, pero que ya no orienta.

¿Qué pasará en Bolivia si el próximo gobierno logra cubrir las expectativas de la gente? ¿Y qué si no lo hace?

Si logra cubrirlas, Bolivia podría vivir algo que no experimenta hace mucho: una etapa de reconciliación social y política. No me refiero a un entusiasmo ingenuo, sino a una recuperación de la confianza básica entre ciudadanía y Estado. Después de años de crisis, polarización y promesas incumplidas, la gente no busca grandes gestas, sino estabilidad, abastecimiento, trabajo y un horizonte previsible.

Si el nuevo gobierno consigue eso, aunque sea en una medida parcial, la legitimidad política volverá a construirse desde la gestión y no desde el discurso. La eficiencia podría sustituir a la épica como fuente de autoridad. Bolivia entraría en lo que llamo una “democracia de gestión”, donde el valor político radica en la capacidad de resolver problemas y no en la retórica de la confrontación. Sería el paso de la política del carisma a la política de la competencia: gobernantes elegidos por lo que saben hacer, no por lo que prometen.

Si ocurre lo contrario, si el nuevo gobierno no logra estabilizar la economía ni dar respuestas concretas, el país podría entrar en un agotamiento social profundo. El malestar económico se transformaría en frustración política y, luego, en desconfianza hacia la democracia. En ese punto, el riesgo mayor no sería el conflicto, sino la crisis de fe democrática: cuando la gente empieza a pensar que el autoritarismo puede ser más eficaz que la deliberación.

Por eso, el resultado de esta elección no se medirá solo en votos, sino en la capacidad del nuevo gobierno de reconstruir la credibilidad del sistema político. Si lo logra, Bolivia podría iniciar una etapa de madurez institucional; si fracasa, podría abrir la puerta a una nueva ola de populismos o experimentos autoritarios.

¿Cómo se relaciona la Bolivia actual con el contexto regional?

Bolivia forma parte de una misma ola de reconfiguración política que atraviesa a toda América Latina. Vivimos una etapa que podría definirse como de post-populismo inestable, donde los viejos discursos ya no movilizan, pero las nuevas alternativas todavía no logran consolidarse. En distintos países, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, se repite el mismo patrón: crisis económica, desconfianza hacia las élites, partidos debilitados y la irrupción de outsiders que canalizan la frustración social.

Bolivia refleja esa dinámica con su propio rostro. El voto nulo masivo, la caída de las estructuras tradicionales y la aparición de liderazgos no convencionales muestran que aquí también se respira la fatiga democrática que recorre la región.

¿Cómo imaginas el lunes después de la elección?

Pase lo que pase con el resultado, el lunes será un día de reacomodo y de respiro.Bolivia amanecerá con la conciencia de haber vivido un hecho histórico: su primera segunda vuelta presidencial, pero también con la sensación de que lo importante empieza recién ahora.

Habrá alivio en algunos sectores y cautela en otros. Las expectativas económicas, el abastecimiento, el tipo de cambio o los combustibles seguirán marcando el pulso del ánimo social. La gente no esperará discursos, sino señales de gestión inmediata.

Políticamente, el lunes será el día en que se mida la madurez del país. Si el resultado se acepta sin grandes tensiones y el sistema electoral es percibido como transparente, Bolivia habrá dado un paso enorme hacia su consolidación democrática.

Y, más allá de quién gane, quedará en evidencia algo que para mí es lo más valioso de este proceso: que la ciudadanía recuperó la palabra. Incluso en medio del cansancio y el desencanto, la gente decidió volver a votar, a debatir y a participar. Ese lunes, más que un cierre, será el comienzo de una nueva etapa en la que tendremos que elegir, otra vez, qué clase de ciudadanos queremos ser.

Comentarios